認識細菌內孢子 (芽孢)

「細菌內孢子 Endospore」又稱為「芽孢」,是某些細菌特有的一種構造,是對惡劣環境具有高度抗性的特殊休眠體

畜牧專題

什麼是細菌內孢子 Endospore?

時常聽到有人說:「這種菌會產孢,所以很耐。」細菌究竟是會產什麼孢?「細菌內孢子 Endospore」又稱為「芽孢」,是某些細菌特有的一種構造,是對惡劣環境具有高度抗性的特殊休眠體,類似種子的狀態,卻沒有繁殖功能,其實使用”胞”字更為合適此種狀態。會產生內孢子的細菌多是革蘭氏陽性菌,通常會在缺乏養份的時候開始進入此休眠狀態,對抗生素、熱、酸鹼、輻射等具有強耐受性,待環境變成適合生存時,細菌內孢子會打破睡眠狀態甦醒發芽繁殖。

舉例:雖然破傷風梭菌只在無氧氣的環境中生長,但破傷風梭菌能夠形成內孢子,由於內孢子呈休眠狀,可與氧氣接觸而不致於死亡,因此破傷風梭菌的內孢子可存在於有氧氣的環境,所以人若因為生鏽鐵釘(有氧環境)造成很深的傷口(無氧環境),醫生就會評估是否需要針對破傷風給予治療。

常見產內孢子細菌

最常見會產生芽孢的細菌是芽孢桿菌屬(Bacillus)和梭菌屬(Clostridium)。芽孢桿菌屬這個家族有許多著名的細菌,例如:益生菌枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis)和致病菌炭疽芽孢桿菌(Bacillus anthracis)。枯草芽孢桿菌時常簡稱為枯草桿菌,已經廣泛運用在食品和飼料添加劑,枯草芽孢桿菌的亞種納豆菌(var.natto)被日本人長久使用在發酵黃豆上。炭疽芽孢桿菌則時常被簡稱為炭疽菌,曾被做為恐怖攻擊使用的生物武器,感染會嚴重致死。梭菌屬家族也有許多著名的細菌,大部分都是致病菌,例如:肉毒桿菌(Clostridium botulinum)、破傷風梭菌(Clostridiumtetani)、產氣莢膜梭菌(Clostridium perfringens),平時畜產界所談論的「梭菌感染」大部份為產氣芽孢梭菌(Clostridium perfringens type C)引起的腸道。

感染。此家族也有好菌,例如:丁酸梭菌(Clostridium butyricum)時常被簡稱為丁酸菌或酪酸梭菌,顧名思義會分泌丁酸等短鏈脂肪酸幫助消化道健康,是腸道中的常在菌。

內孢子特性

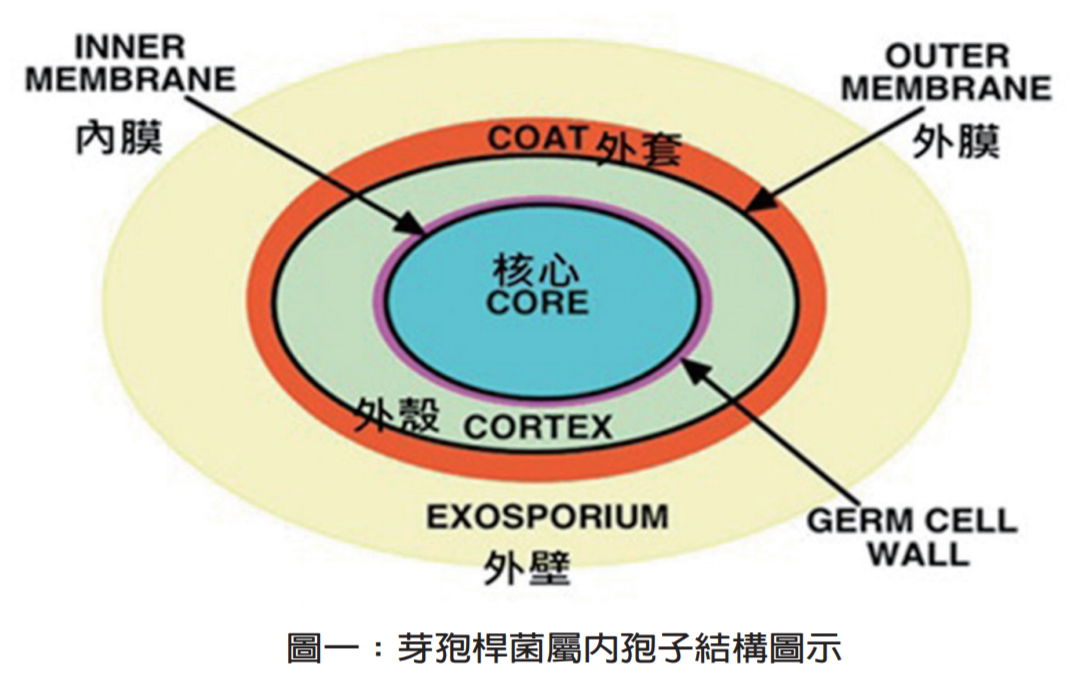

內孢子的形成既不是細菌生活週期必經階段,也不是細菌繁殖的一種形式,是一種對抗環境因應生成的休眠構造。一隻細菌只會形成一顆內孢子,可抵抗大部份的消毒劑、抗乾燥、抗熱,耐酸鹼、對抗生素具有強耐受性,普通的巴斯德消毒法(加熱60~90℃短暫加熱)是無法殺滅細菌內孢子,必須要高溫高壓滅菌法才可殺滅細菌內孢子。內孢子強悍的抗逆性是因為其精巧且奧妙的結構特性,內孢子為多層結構,核心外有許多「層」:外壁、外套、外膜、外殼、內膜,層層含有各種不同的特殊物質,保護內孢子(請見圖示)。核心內的重要遺傳物質DNA和蛋白質形成複合體,保護DNA。

破壞內孢子的方法:高溫高壓蒸氣滅菌法(此方法最為全面滅菌效果最佳)、含碘類消毒劑(碘離子可以使芽孢在甦醒萌發後即刻死亡)、家用漂白水(10%次氯酸納)、強鹽酸、福馬林......等。然而對抗芽孢(內孢子)狀態的致病菌,最佳方式絕對為預防勝於治療清潔勝於消毒。畢竟除了高溫高壓蒸氣滅菌法能夠確切的殺滅芽孢,其他的方法都僅是部分或是降低,並未能達到完全殺滅的效果。建議先將汙染物移除後再清洗消毒,就是先掃地再拖地才會乾淨的概念。做好生物安全即可降低會產芽孢的致病菌之感染機會。

內孢子運用

細菌為對抗環境演化出內孢子這種特殊休眠狀態,大幅提高對多種逆境的抗性。內孢子對於病原菌的消毒是一種困擾,卻也大幅提高益生菌的運用性。因為內孢子的耐高溫、耐酸鹼、對抗生素有較強的耐受性的特性,得以抗胃酸耐膽鹽、可被加熱,並且與抗生素併用活性仍在,所以廣泛運用於人用食品與保健食品、畜禽飼料添加劑等。另外,因為內孢子可抗高溫耐酸鹼的特性,使這些細菌能夠被運用在工業工程中,例如:地衣芽孢桿菌被運用於合成金奈米立方體,可以將原本必須在高溫高溶劑的危險生產狀態,運用地衣芽孢桿菌後可在較溫和狀態下合成,為新一代工業生產,比起原本生產方法更加環保友善。荷蘭代爾夫特理工大學教授亨德里克.容克斯(Hendrik Jonkers)將芽孢桿菌和另外一種細菌混合運用在生物混凝土中,使混凝土(水泥)裂縫會自癒。

結論

內孢子(芽孢)是細菌的一種特殊休眠狀態,層層特殊結構與特殊物質,使內孢子對惡劣環境有強耐受性,待細菌處於適合生長環境,內孢子就會萌發大量增殖。

資料來源 :

1.Microbiolspec September 2014 vol. 2 no. 5

2.Biological synthesis of gold nanocubes from Bacillus licheniformis. Bioresource Technology. Volume 100, Issue 21, November 2009, Pages 5356–5358